製造業の現場では、多種多様な産業機械が活用されており、生産効率の向上や品質の安定化に大きく貢献しています。さらに近年、デジタル技術やIoTの発展によって、新たな技術が次々と登場しており、これらを把握することが重要です。本記事では、産業機械の概要を解説し、その種類や失敗しないメーカー選びのポイントを詳しく紹介します。

製造業で使われる産業機械とは?

産業機械とは、工場に据え付けられる機械設備を指します。日本産業機械工業会では、産業機械を「人の作業を補助、代行し、人にとって苦痛、困難、不可能な作業や環境を克服するもの」と定義しています。

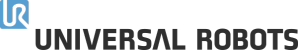

産業機械の種類

産業機械は用途や機能に応じて分類され、効率的な生産活動にとって欠かせません。ここからは、代表的な産業機械について解説します。

工作機械

工作機械とは、金属や樹脂などの材料を削り、穴を開けるなどして、目的の形状に加工する機械です。切削加工・研削加工・特殊加工といった技術を用いて、精密な部品の製造に活用されます。工作機械は「マザーマシン」とも呼ばれ、あらゆる産業機械や製造装置の基盤を形成する存在です。なお、産業機械と工作機械は混同されがちですが、厳密には異なります。産業機械は製造工程全体で使用される機械設備の総称であり、工作機械はそのなかで部品加工や成形といった加工工程に特化した機械を指します。

製造機器・製造装置

工場内で製品を製造するために使用される設備を指すのが、製造機器・製造装置です。プレス機や射出成形機、溶接機など、工程ごとにさまざまな種類が存在します。近年では、人の手に代わって作業を行う産業用ロボットや自動化設備も製造機器・製造装置に含まれます。例えば、ロボットアームによる精密な組み立て作業や、無人搬送装置(AGV)や自律走行ロボット(AMR)を活用した工場内物流の自動化といった取り組みが発展した例としてあげられます。これらは生産性の向上と効率的な製造プロセスを実現します。

検査機器・分析装置

製品の品質を確保するためには、検査機器や分析装置が欠かせません。これらは、不良品の発生を防ぎ、高品質な製品を提供するために重要な役割を果たします。具体的には、製品表面の傷や異常を検出する外観検査装置、内部構造の欠陥を確認するX線検査装置、寸法や精度を測定する寸法検査装置などが挙げられます。また、材料の特性を分析する装置としては、蛍光X線分析装置(金属成分の特定)やガスクロマトグラフ(化学物質の成分分析)などが代表的です。こうした機器の導入により、品質管理を徹底し、製品の安全性や信頼性を高めることができます。

運搬機械

工場内での物流を支える運搬機械も、生産現場の効率化に重要な役割を果たします。原材料の供給から完成品の移動まで、さまざまなシーンで活用されます。代表的な運搬機械は、大型部品や重量物の移動に使用されるクレーン、工場内搬送を自動化するコンベヤーなどの物流機器です。また、巻上機や昇降機、フォークリフト、エレベーターなども含まれます。これらの機械を適切に運用することで、作業の負担軽減とともに、安全で効率的な工場運営を実現できます。

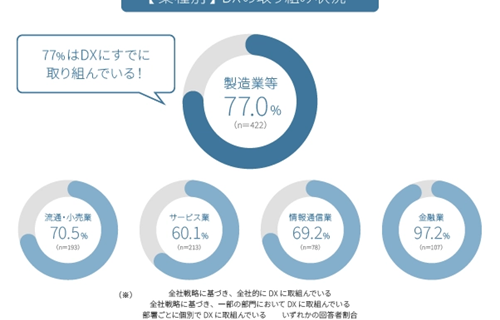

産業機械の業界動向

産業機械業界では、技術革新の加速に伴い、IoT化やスマートファクトリー化などの進展が見られています。このような動向が製造業の効率化や競争力の強化に貢献しています。ここでは、産業機械業界における主要なトレンドについて解説します。

デジタル化・IoT化が進んでいる

産業機械の分野でも、デジタル化やIoTの導入が急速に進んでいます。IoT化とは、あらゆるモノがインターネットに接続され、相互に情報をやり取りできる状態のことを指します。産業機械がIoT化されることにより、機械の稼働状況や生産データをリアルタイムで取得・分析することが可能となり、より効率的な生産管理が実現します。

IoT技術を活用することで、例えば故障の予兆を早期に検知し、事前に対策を講じる「予知保全」が実現されるようになりました。これにより、故障による生産停止を防ぎ、安定稼働と迅速な意思決定が可能です。このようなデジタル化・IoT化の進展は、製造業における競争力強化にも寄与しています。

スマートファクトリーの需要が高まっている

デジタル化・IoT化の進展とともに、スマートファクトリーの導入も急速に進んでいます。スマートファクトリーとは、IoTやビッグデータ、AI、ロボット技術などを活用し、製造プロセスの自動化や最適化を図る工場のことです。これにより、従来の工場と比べて高度なデータ管理や柔軟な生産計画が可能となり、品質向上、コスト削減、生産効率の向上といった効果が期待されています。

スマートファクトリー導入の背景には、労働力不足や生産性の向上への強いニーズがあります。特に日本では、少子高齢化による人手不足が深刻化しており、自動化やデジタル技術の導入は避けられない課題です。ロボットやAIを活用した生産ラインの自動化により、人手に頼る作業を減らしながら、品質のばらつきを抑えられます。

サブスクリプションが増えてきている

近年、産業機械の利用形態にも変化が見られ、サブスクリプション型のサービスが増加しています。従来は、企業が多額の投資を行い、産業機械を購入して長期間使用するのが一般的でした。しかし、初期投資を抑えながら、常に最新設備を利用できるサブスクリプションモデルが注目を集めています。サブスクリプションモデルでは、月額や年額の使用料を支払うことで必要な機械を利用でき、導入コストを抑えられるほか、保守や定期的なアップデートがサービスに含まれている場合がほとんどです。特に、高額な設備を必要とする企業には、経営の柔軟性やコスト管理で大きなメリットがあります。

失敗しない産業機械のメーカーの選び方

産業機械を導入する際は、単に性能や価格だけで比較するのではなく、導入後の長期的な運用やサポート体制まで視野に入れることが重要です。メーカー選定を誤ると、導入後にトラブルが発生しやすくなり、追加コストや業務の停滞を招くリスクがあります。ここでは、メーカーを選ぶ際に押さえておくべきポイントを解説します。

導入コンサルティングが充実している

産業機械の導入は、ただ設備を設置すれば完了するわけではありません。生産ライン全体や工場の運用状況を考慮し、最適な形で機械を組み込む必要があります。そのため、導入段階で現場に寄り添った導入コンサルティングを提供できるメーカーを選ぶことが重要です。

導入コンサルティングがしっかりしているメーカーであれば、現場環境や業務フローを詳細に分析したうえで、最適な導入プランを提案してくれます。例えば、機器選定から配置計画、導入支援、納入指導、さらには稼働後の運用サポートまで、一貫して支援するケースもあります。あるいは、トライアル運用を実施し、実際の業務でどのように活用できるかを事前にシミュレーションすることも可能です。

デジタル化・IoT化を進めている

近年の製造業界では、デジタル化やIoT技術の導入が急速に進んでおり、産業機械にもこれらの技術が不可欠な要素となっています。特にスマートファクトリー化を目指す企業にとっては、デジタル化・IoT化に対応できる機械メーカーを選定することが重要です。特に、デジタル化の進展に伴い、外部からのサイバー攻撃によるデータ漏洩や設備の不正操作といったセキュリティリスクへの対策が不可欠です。また、既存の古い設備やシステムを最新のIoTデバイスやAIシステムと統合することが難しい点も、克服すべき課題のひとつです。こうした課題に適切に対応できるメーカーを選ぶことが、導入成功のカギとなります。

導入実績が多い

産業機械メーカーを選ぶ際には、過去の導入実績も重要な判断基準のひとつです。導入実績が豊富なメーカーは、さまざまな業界や企業のニーズに応えてきた経験があるため、特殊な仕様やカスタマイズにも柔軟に対応できる可能性が高いと考えられます。また、実績の多いメーカーであれば、異なる業種や生産環境ごとに最適な導入プランを提案できるだけでなく、これまでに蓄積されたノウハウを活かして、導入後の課題に対しても的確な解決策を提供してくれます。特に、同じ業界での導入事例があるメーカーを選ぶと、共通する課題への対応力が期待でき、スムーズな導入・運用が可能です。

アフターサービスが充実している

産業機械は長期間にわたり使用されるため、導入後のサポート体制が充実しているかどうかも、メーカー選びの重要なポイントです。特に、故障やトラブル発生時の対応が遅れると、生産ライン全体に大きな影響を及ぼすリスクがあります。そのため、迅速かつ的確に対応できるメーカーを選ぶことが求められます。特に、定期点検や保守サービスを提供しているメーカーであれば、予防保全を適切に実施でき、突発的な故障を未然に防ぐことが可能です。また、部品の供給体制が整っているかどうかも確認しましょう。必要な交換部品がすぐに手配できるメーカーであれば、修理対応がスムーズに行え、機械のダウンタイムを最小限に抑えられます。

費用対効果が適切もしくは高い

産業機械を選ぶ際は、単に価格の安さだけで決めるのではなく、費用対効果を総合的に考慮することが重要です。初期導入費用に加えて、ランニングコストやメンテナンス費用、機械の耐用年数なども含めて、長期的な視点で判断しましょう。特に、導入後の生産性向上や省力化によって、投資回収期間が短縮できる機械であれば、企業の利益改善にもつながります。また、耐久性が高く、故障が少ない機械を選ぶことで、メンテナンスの手間やコストも抑えられます。

生産コストの削減と生産性を向上する「協働ロボット」とは?

製造業において、生産コストの削減と生産性の向上は常に重要な課題です。その解決策のひとつとして注目されているのが「協働ロボット」です。

協働ロボットは、従来の産業用ロボットとは異なり、人と同じ作業スペース内で安全に動作できるよう設計されています。作業の柔軟性や導入のしやすさが特徴で、組み立て、検査、溶接、パッケージングなど幅広い用途に対応できるため、さまざまな業界で活用されています。特に中小規模の工場でも導入しやすいコンパクトな設計と、プログラミングの容易さがメリットです。協働ロボットを導入することで、生産工程の一部を自動化し、人的ミスの削減や作業の安定化を図れます。費用対効果が高く、安全で柔軟な自動化ソリューションとして、今後ますます需要が高まっていくと予測されます。

協働ロボットは、生産効率化と安全性確保に欠かせない重要な技術です。さらに詳しい内容は、以下の関連記事をご覧ください。

関連記事:Universal Robots - 製造業の国内生産の維持に不可欠な協働ロボット

協働ロボットの作業用途

協働ロボットは、製造業における多様な作業に対応できる革新的な技術を備えています。品質検査、材料除去、仕上げ加工、溶接、組み立てなどの工程に導入することで、作業の効率化や精度の向上に大きく貢献します。これらのロボットは、繰り返し作業が多い製造現場において特に効果を発揮し、人間作業者と連携して作業を行うことが可能です。その結果、製造業の自由度を向上させるとともに、作業環境の改善にもつながります。また、プログラミングやダイレクトティーチングを活用することで、微細な加工や精密な組み立ても実現可能です。これにより、製造現場における作業の多様性を広げています。

協働ロボットの導入サポート

協働ロボットを効果的に導入するためには、操作やプログラミングに関する適切なトレーニングが欠かせません。そのため、ユニバーサルロボット(UR)では、導入企業向けにオンライントレーニングを提供しています。このトレーニングでは、URロボットの基本操作やプログラミング技術を学べるほか、実際のアプリケーションを使った演習を通じて、より実践的なスキルを習得することが可能です。特に、初めてロボットを導入する企業でも安心して活用できるよう配慮されています。また、導入後には各企業の生産ラインに適した最適な設定や運用方法を習得し、スムーズな稼働開始を実現できます。

さらに、導入後も運用効果を最大化するために、継続的なトレーニングや技術サポートを受けることが重要です。これにより、協働ロボットを最大限に活用し、業務効率の向上や生産性の向上につなげられます。

協働ロボットの導入事例

協働ロボットはすでに多くの企業で導入され、生産性向上や労働環境の改善に貢献しています。ここでは、実際の導入事例を紹介し、得られた効果について解説します。

事例1. 協働ロボットで生産性向上

大久保歯車工業株式会社では、協働ロボットを活用することで、生産工程の省力化を実現しました。それまで2名体制で行っていた作業を1名で対応できるようになり、労働力の最適化を達成しました。その結果、対象設備において30%の生産性向上を実現しています。

導入以前は、産業用ロボットの導入経験があるものの、大がかりな安全対策や設置スペースの確保が難しく、より柔軟な対応が求められていました。しかし、協働ロボットの導入後、ロボット未経験の作業者でもWebでURアカデミーを受講し、さらに2日間のオフライントレーニングを受けたことで、わずか5か月で稼働開始に至りました。これにより、作業者の負担を軽減しつつ、1日あたり最大4時間の稼働時間延長に成功し、生産効率を大幅に向上させています。

関連記事:マシンテンディング工程(機械へのワークの着脱)を自動化し30%の生産性向上を実現

事例2. 職人の熟練度に左右されないTIG溶接を実現

株式会社藤田ワークスでは、従来、職人の高度な技術が求められるTIG溶接作業において課題を抱えていました。特に、熟練作業者の高齢化や技術継承の難しさが生産現場の大きな問題となっており、新しい人材が育つまでに時間を要することが、生産効率低下の原因となっていました。

こうした課題を解決するために、協働ロボットを導入。同社はシステムインテグレータと連携し、試行錯誤を重ねながら、若手社員でも高品質なTIG溶接が行えるロボットソリューションを開発しました。これにより、作業人員の最適化が可能になり、人員を他の工程へ配置することで全体の品質向上にもつながっています。

関連記事:協働ロボット導入事例:株式会社藤田ワークス

まとめ

産業機械は、製造業における生産性の向上や品質管理の強化に欠かせない存在です。工作機械や製造機器・製造装置、検査機器、運搬機械など、さまざまな種類が存在します。近年では、IoTやデジタル技術の進化に伴い、スマートファクトリーの実現が進み、産業機械にも高度な自動化や遠隔管理機能が求められるようになっています。導入を検討する際は、性能や価格だけでなく、デジタル化対応の有無やアフターサポートの充実度、導入実績なども慎重に確認することが重要です。

産業機械の導入は、企業の競争力を左右する重要な決断です。今後も技術の進化とともに、産業機械の役割はさらに広がっていきます。企業の成長を支えるために、自社のニーズに最適な機械を選定し、継続的な改善を図りましょう。