ポリテクセンター関西

協働ロボット5台を活用した教育カリキュラムで、製造業に求められる人材を育成

01 概要

ポリテクセンターは、公共職業訓練校として、求職者の方や在職者の方を対象に職業訓練を実施しています。大阪府摂津市にあるポリテクセンター関西には、求職者を対象とした機械系6科と電気・電子系5科があり、その1つ「ものづくりロボット技術科」では協働ロボットを用いたカリキュラムを導入しています。受講生は20歳から60歳までと幅広く、90%以上の方が早期再就職を果たしています。2021年から産業用ロボットを授業に取り入れていましたが、製造業の現場動向を踏まえ、2024年に協働ロボットを導入し、協働ロボットを使ったカリキュラムを本格的に実施しています。

02 課題

昨今、労働人口の減少に伴う人手不足の問題は製造業において深刻です。そのため、人が行う作業の一部を、産業用ロボットのような大がかりな安全対策を取らずに代替できる協働ロボットの必要性が増しています。従来、ポリテクセンター関西では産業用ロボットだけを扱っていましたが、企業(在職者)向けセミナーでは「協働ロボットの専門スキルを身につけたい」という声が多く寄せられていました。そこで協働ロボットを導入し、ティーチングを含めた現場で必要なスキルを受講者(求職者)が学べるようにしました。

03 ソリューション

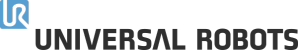

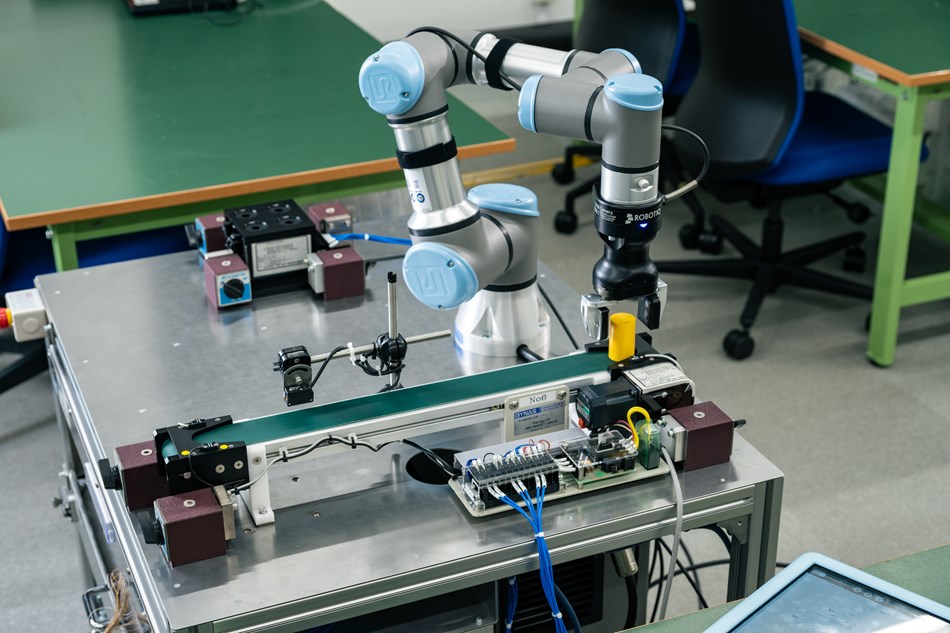

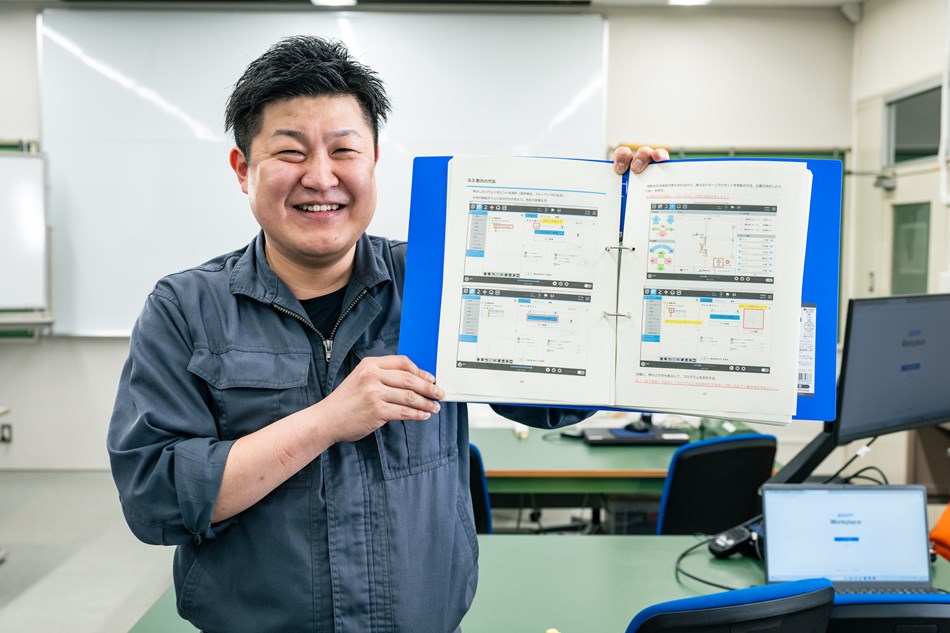

ポリテクセンター関西 指導課 電気・電子系職業訓練指導員(テクノインストラクター)の廣川 雅也氏は「ものづくりロボット技術科」の講師として受講生を指導しています。ものづくりロボット技術科は6か月のカリキュラムのなかで、シーケンス制御やPLCなど基礎からロボットの操作など応用的なことまで学びます。そのうち産業用ロボットと協働ロボットを学ぶ期間は各々2週間ずつ、計4週間あります。コースの後半には受講生がテーマを決めて「総合課題」に取り組み、主体的に課題を進めることも特徴です。廣川氏は指導方法について述べます。「総合課題では講師は内容について基本的に口を出しません。納期と安全面は厳しく指導しますが、あとは受講生の自主性に任せています」

2021年に産業用ロボットを導入した後、現場動向を踏まえて協働ロボットの必要性を強く感じるようになりました。廣川氏は当時を振り返ります。「さまざまな現場を見たり、他のポリテクセンターと情報交換するなかで、協働ロボットが普及し始めていると感じました。そこで1年半ほど情報を集め、導入の準備を進めていったのです」

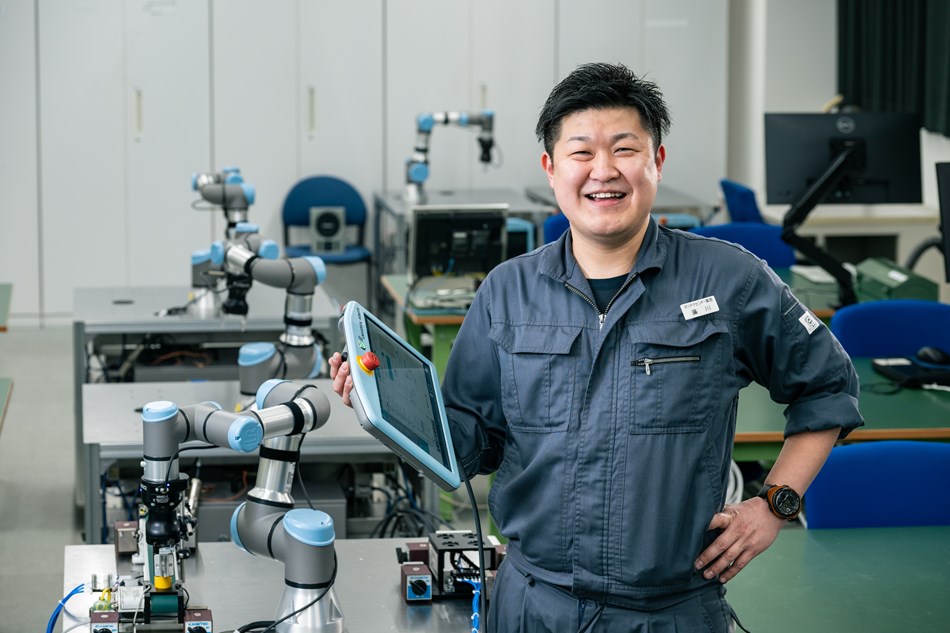

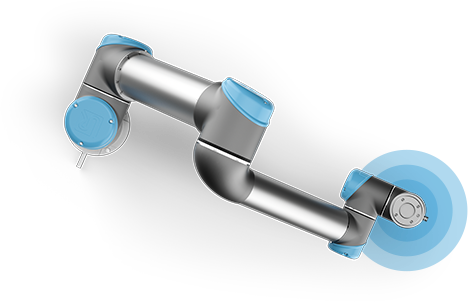

同校では設備を導入するにあたり、入念に仕様書を検討して、入札により決定します。仕様書においては既存の産業用ロボット、コンベアと組み合わせて使用することを想定した内容としました。入札において、最終的に決まったのがユニバーサルロボットの「UR3e」とROBOTIQ社の電動グリッパー「Hand-E」です。

廣川氏は導入した協働ロボットの使い勝手についてこのように述べます。「ティーチングを行う際、産業用ロボットではロボット本体とグリッパーはティーチングペンダントを用いてティーチングおよびグリッパーの開閉を行い、プログラムは専用ソフトウェアまたはティーチングペンダントで設定する必要があります。しかし、UR3eはティーチングペンダントPOLYSCOPE上で一緒に設定できるのが非常に便利です」

産業用ロボットはプログラムを書いてティーチングを行うため、構文ミスによりプログラムを実行できないことがあります。しかし、UR3eはPolyscopeの画面内から「移動」「待機」など実行させたい動作を選んで、ロボット本体を操作するダイレクトティーチングができるのが特徴です。廣川氏は授業における協働ロボットの活用状況について述べます。「授業では先に産業用ロボットのカリキュラムを学ぶため、比較的協働ロボットは分かりやすいと受講生に評判です。また、産業用ロボットでリスクアセスメントや安全性について十分学ぶため、受講生は協働ロボットをすんなり受け入れられています。操作の分かりやすさは教材を作るときにも役立ちました。ユニバーサルロボット様が用意されたe-ラーニングも活用しながら、協働ロボットを導入して3週間で約150ページのテキストを作れました」

協働ロボットのスキルと就職の状況についても述べます。「就職率の高さは、受講生が習得したスキルの高さが評価された結果だと思っています。もし、協働ロボットを導入していなければそのスキルが身につかず、就職率はこれほど高くなかったかもしれません」

協働ロボットにより一般の方が抱いているロボットへの苦手意識を低減させ、また、協働ロボットを取り入れることで、再就職につながるほか、就職後もすぐに現場で活躍できるという教育環境を作りました。

採用ロボット:

UR3e x5

- カリキュラムに協働ロボットを取り入れたい

- 生産現場における協働ロボットのニーズに対応できる人材を育成したい

- 就職率を維持・向上させたい

- 保管・運搬できるサイズ

- カメラを付けられる仕様

- 5台同時納入が可能

- 重量のある粗材の投入

- シンプルな操作による受講者の苦手意識の低減

- 協働ロボット導入による就職率の維持・向上

工程自動化を検討してみませんか?

コスト効率が良く、安全で柔軟性が高い協働ロボット。ロボットの専門知識を持った技術者のいない企業においても、かつてないほど簡単に自動化を実現します。